群山之间哈尼族与梯田紧密相连,非遗农耕成梯田旅游新亮点

尹馨

群山环绕之中,哈尼族人民的日常生活与层层叠叠的梯田息息相关,代代相传。伴随着旅游业的兴起,这片历史悠久的土地再次焕发出勃勃生机。

在云南省红河哈尼族彝族自治州的红河县,撒玛坝梯田旁,民宿的主人石足周引领着游客龙先生及其家人,沿着山腰的小径开始了徒步之旅。他热心地向他们介绍着哈尼族的传统文化。当话题变得兴奋时,石足周即兴跳起了充满活力的哈尼族舞蹈,赢得了游客们的阵阵掌声。这个历经千年流传的舞蹈,不仅是国家级的非物质文化遗产,更是成为了梯田边一道生动的“活态广告”。

红河县近年来在梯田上不断拓展,将非物质文化遗产的农耕文化与沉浸式体验巧妙结合,借助多元的民族文化和马帮历史魅力,吸引了众多游客,从而为县域旅游业注入了新的发展活力。

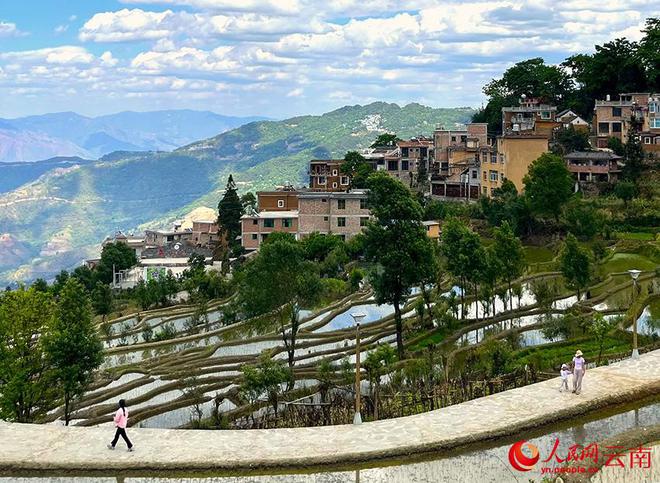

撒玛坝梯田成为摄影爱好者的“出片”宝地。人民网 尹馨摄

一条“环线”好“出片”

三天前,陈先生对红河县的位置一无所知。他手持相机,镜头聚焦于撒玛坝梯田——那4300多级宛如天梯的梯田从山脚蜿蜒至云端,水田如镜,映照着飘渺的流云。陈先生表示,他原本只是顺路经过红河县,却因撒玛坝梯田的吸引而驻足,心被这片美景牢牢“牵引”。

红河县凭借“随心拍”的万亩美景体验,吸引了众多摄影爱好者的目光,使其成为了他们心中的“宝藏小城”。

梯田,被誉为哈尼族人民在大地上精心雕琢的诗篇,它不仅是民族文化的瑰宝,也是农耕文明的生动展示。红河县文化和旅游局党组书记、局长李永福在介绍时指出,该县以梯田和马帮古城为核心,精心打造了“齐聚梯田边欢庆开秧门”的旅游线路,这一线路成功入选了文化和旅游部“岁时节令 自在乡村”的精品线路。

为了将旅游体验从单纯的拍照“出片”转变为全感官的沉浸式享受,当地政府、景区以及村民共同策划了一系列举措:红河县茶马古道农文旅融合项目已规划投入资金1.075亿元,并且工程已正式动工建设。与此同时,他撒村、龙玛村、桂东村等环绕撒玛坝梯田的村庄,纷纷兴起了各式民宿,价格各异,满足了不同游客的需求;撒玛坝景区的昆虫馆、植物馆也已完成竣工验收……借助“梯田+”的创新旅游模式,当地成功打造了一条完整的旅游产业链,促进了农业、文化和旅游的深度结合。

去年,该县接待了来自国内外共计188.21万次的游客;而今年“五一”期间,红河县通过举办开秧门·仰阿娜等一系列文化活动,成功吸引了众多游客前来感受当地风情,游客人数较去年同期增长了26.82%,消费总额也同比提升了30.28%。

漫步龙玛村,随处可观梯田美景。人民网 尹馨摄

“村长”请你“当村民”

龙玛村,被誉为“云南省旅游名村”,正面临撒玛坝的广阔梯田,成为红河县宝华镇的旅游中心地带。这里四季各有特色活动:春天开启播种之门,秋天举办丰收庆典,游客可以徒步欣赏梯田美景,长街宴沿梯田展开,长达百米……

从播种到收获,我们精心策划了一系列连续不断的深度体验活动,确保游客每次到访都能有所新获。龙玛乡村旅游发展协会会长石文勇自豪地表示,该协会由数个村落共同组建,自成立之日起便致力于探寻如何打造优质的乡村文化旅游项目。他们为这些活动赋予了一个响亮的名字——“云南村长有请”。自去年八月起至今,共吸引了超过一万七千名游客,并为景区带来了超过两百万元的收入。

“村长”普文英邀请游客体验哈尼蓝染。人民网 尹馨摄

在协会的引领下,当地居民纷纷响应,纷纷将自家的房屋改造成民宿,提供梯田美景房源、旅游摄影、食宿一体等特色和个性化的服务,吸引了游客从最初的匆匆“打卡”转变为愿意“留下来”,从而开启了他们的旅居生活。

今年,龙玛村迎来了游客数量的上升。站在田埂上的村民小组组长李威,他手指着梯田边一排排新建的农舍。目前,村里已有7家民宿开始营业,共计102个床位。此外,还有18栋民居正在进行改造工程,同时,另外10多家新的民宿也正在建设中。

龙玛村并非唯一,红河县已初步筛选出22个适合旅居开发的候选村落;这些村落将作为重点,精心打造涵盖多元文化主题的旅游研学线路,并致力于开发文化创意产品,以丰富和孵化旅游业的创新形态。

有游客带着孩子前来参与研学旅行,他们在这里度过了一个漫长的寒假。李威笑着说道,我们期望通过举办此类活动,能让更多的人认识和了解哈尼梯田的文化,同时,也为当地村民创造新的增收途径。

住在梯田边可体验农耕文化。红河县融媒体中心供图

“流量”落地生“真金”

梯田之畔的“加法”举措,不仅有效地吸引了众多游客络绎不绝地前来观光,同时也为当地的创业者们拓展了崭新的发展领域。伴随着旅游产业链的逐步健全,越来越多的本地创业者纷纷加入其中,为这片历史悠久的地域带来了源源不断的生机与活力。

张杰,龙玛村的一位村民,昔日曾在昆明经营一家影楼。为了更好地照顾年迈的父母,他选择回到家乡,将自家的老屋改造成了温馨的民宿。游客们入住这里,还能免费获得一套“梯田写真”。去年,他通过“民宿+旅拍”的创新模式,成功赚取了12万元的收入。

王露珍居住在红河县甲寅镇,她每日驾驶摩托车,穿越3公里的崎岖山路,前往康藤红河谷帐篷营地工作。过去,她曾在省外务工,但如今,她在这片大山中找到了一份稳定的收入来源,内心也因此感到宁静,而且还能陪伴在孩子身边。

在帐篷营地的14名工作人员中,有12位来自甲寅镇,他们分别从事客房服务、后勤采购等工作。这些村民上岗后,必须从头开始学习各项技能,尽管如此,他们的热情和积极性极高,“过去我们种红米全靠天意,而现在,我们靠自己的能力端起了‘旅游饭碗’。”

游客在帐篷营地拍摄村庄旧址。人民网 尹馨摄

王露珍,身为后勤主管,即便在工作之余,她的日程也安排得十分紧凑:她学习咖啡拉花技艺,练习茶艺等。如今,红河县在村民的“家门口”开设了各类技能培训班。从哈尼古歌到彝族刺绣,这些丰富多彩的培训课程不仅使村民们掌握了多项技能,还为他们开辟了新的致富途径。

现代化的管理模式与技能培训,使得我们得以接触前沿的知识与观念,视野也因此得到了拓宽。站在营地的露台上,王露珍眺望着远方的层层梯田。这片曾经是祖辈赖以生存的土地,如今变成了大家干事创业的新天地。