6月29日苏州迎战扬州,江苏新旧富豪间的激烈大战

6月29日,苏州在主场迎接了扬州的挑战,这无疑是一场江苏地区新旧富豪之间的巅峰对决!自1984年起,苏州一直稳居江苏省各市GDP的榜首,已经持续了40年,领先优势明显。与此同时,扬州作为江苏的“老牌富豪”,其历史可以追溯到千年之前。

扬州风光旖旎,因琼花而著称。隋朝的炀帝修建了大运河,将黄河、淮河、长江相连,扬州由此变成了水路交通的要地,迎来了前所未有的兴盛。“烟花三月下扬州”这句广告语至今仍广为流传。

扬州在唐宋年间,经济繁荣昌盛,其主导产业为制造业与商业,盐业及漕运业尤为兴盛。地处京杭大运河与长江的交汇之地,扬州凭借其优越的地理位置,在封闭的封建社会里,其重要性可与今日之上海相提并论。凭借盐业和漕运业的繁荣,扬州一度成为江苏乃至全国的经济核心。

扬州,作为两淮盐运使的所在地,其地位举足轻重,对全国超过30%的食盐专卖权实施管控,从而孕育出了庞大的“扬州盐商”群体。在乾隆年间,国家财政收入约为4000万两,而扬州盐商的财富更是达到了千万两的规模。盐税一度占据了全国财政收入的1/3,在康熙时期,扬州盐商的年利润甚至超过了600万两。然而,扬州过度依赖盐税,田赋收入占比偏低,这也成为了其后来衰落的一个原因。

扬州作为漕粮北运的关键中转枢纽,长江中下游的木材、瓷器、丝绸在此汇聚,构筑了一条绵延十里的繁华商业街。漕运的繁荣推动了商业的发展,使得扬州在消费与文化领域崭露头角,成为国内一流。盐商们投入巨资建造了个园、何园等园林,滋养了以“扬州八怪”为代表的文人群体,而徽班进京的起点也源于此地。到了18世纪,扬州的城市人口已超过五十万,在乾隆年间被誉为“富甲天下”。

扬州凭借盐业和漕运等独占性资源,成为财富聚集最为密集的城市。在明清时代,江苏地区形成了以扬州的资本、苏州的产业、南京的权力为核心的“金三角”经济布局,这三者相互补充,共同促成了江南地区的繁荣。然而,随着盐业政策的改革、漕运的终止、铁路的开通,以及战争和自然灾害的连续打击,扬州的经济和文化遭受了严重的破坏,其经济上的领先地位也逐渐被削弱。

苏州相较于扬州,其“富裕”更具持久性。苏州府的税收一度占据江苏的40%,清代时人口稳定在60万以上,这一数字超过了扬州。苏州依靠其可持续发展的丝织、印刷、航运等商业体系,经济规模始终保持着领先地位。实际上,苏州堪称“历史悠久的大富豪”。

元朝末年,朱元璋在攻占苏州之后,发布命令,对士绅和商贾的财产进行查封,并要求将这些财产先行安置于阊门,随后全体人员一同前往江北的淮扬地带进行开垦和屯田。扬州的居民常常自豪地宣称他们的祖先源自苏州的阊门,而扬州的方言中,"睡觉"这一行为被戏称为"到苏州"。这两个城市之间不仅有着深厚的渊源,还存在着互相调侃的风趣。

苏州民众以“财富如雨落,花得如水去”来形容扬州盐商,以此挖苦他们在暴富后挥霍无度;而扬州盐商则以“一寸锦绣,一寸血汗,劳碌至死方休”回击苏州织工,暗示手工业者辛勤劳作却难以积累巨额财富。苏州文人指责扬州盐商的园林“金玉满堂,俗气十足”,扬州人则反唇相讥,认为苏州园林“格局狭小”。

上海在近代的快速发展,促使扬州走向没落,却使得苏州逐渐受益。苏州转向发展民族工业,近40年来一直稳居江苏省GDP首位。扬州拥有丰富的文化遗产,非常适合旅游和享受慢节奏生活,因此被誉为文化名城。

苏州与扬州并非存在恩怨,它们之间更像是一种瑜亮情结,宛如太极中的阴阳两极,共同塑造了明清时期江南地区的完整生态。扬州炒饭与苏州汤包的香气相融,正是历史和解的最佳见证。

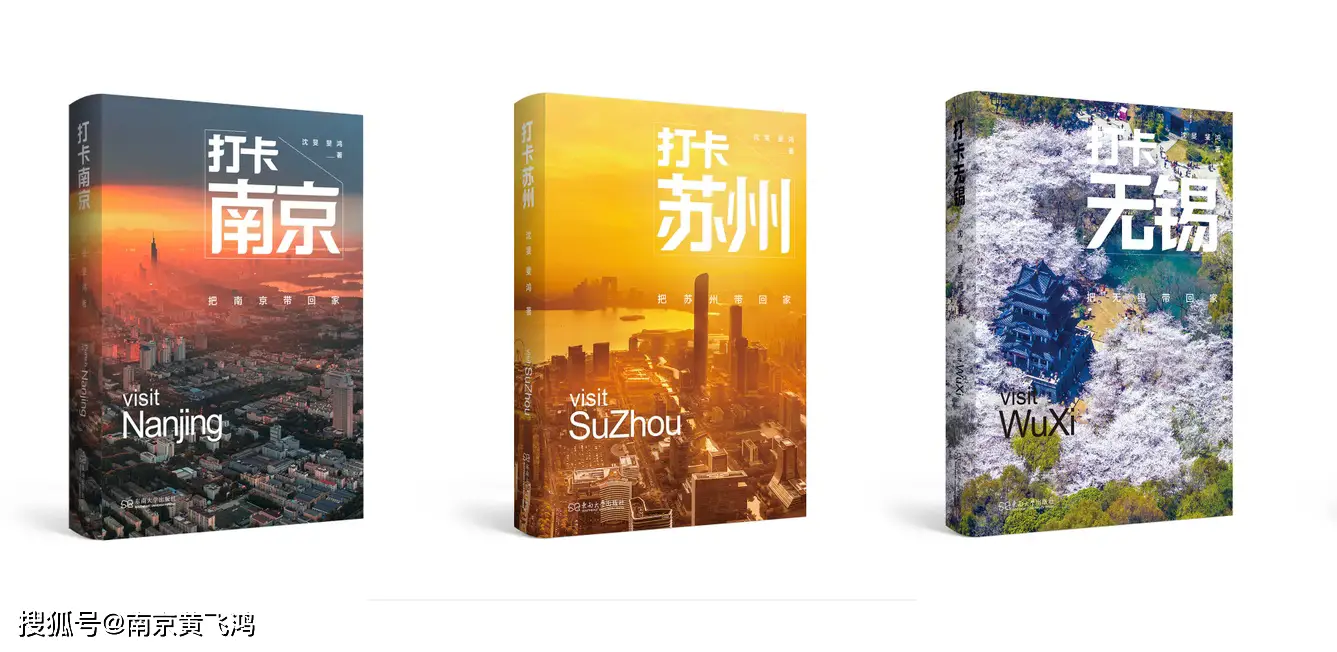

《打卡城市》系列的主编将目光投向了扬州,紧随《打卡南京》、《打卡苏州》以及《打卡无锡》之后,下一个目的地会是这座扬州城吗?