上海土著初到忻州,打破煤老板刀削面刻板印象

我,一名地道的上海人,对于忻州的印象依旧停留在那种“山西就是煤老板加上刀削面”的固有观念中。当得知要去五台山,我的脑海中浮现出的画面是灰蒙蒙的山丘和烧香拜佛的阿姨们组成的团体,甚至我还特意查找了“拜佛攻略”——因为上海人连爬山都要计算消耗的卡路里,拜菩萨自然也要注重效率。当我的同事得知我要前往忻州,他们还打趣地说:“那边难道只有醋坛子和窑洞吗?”

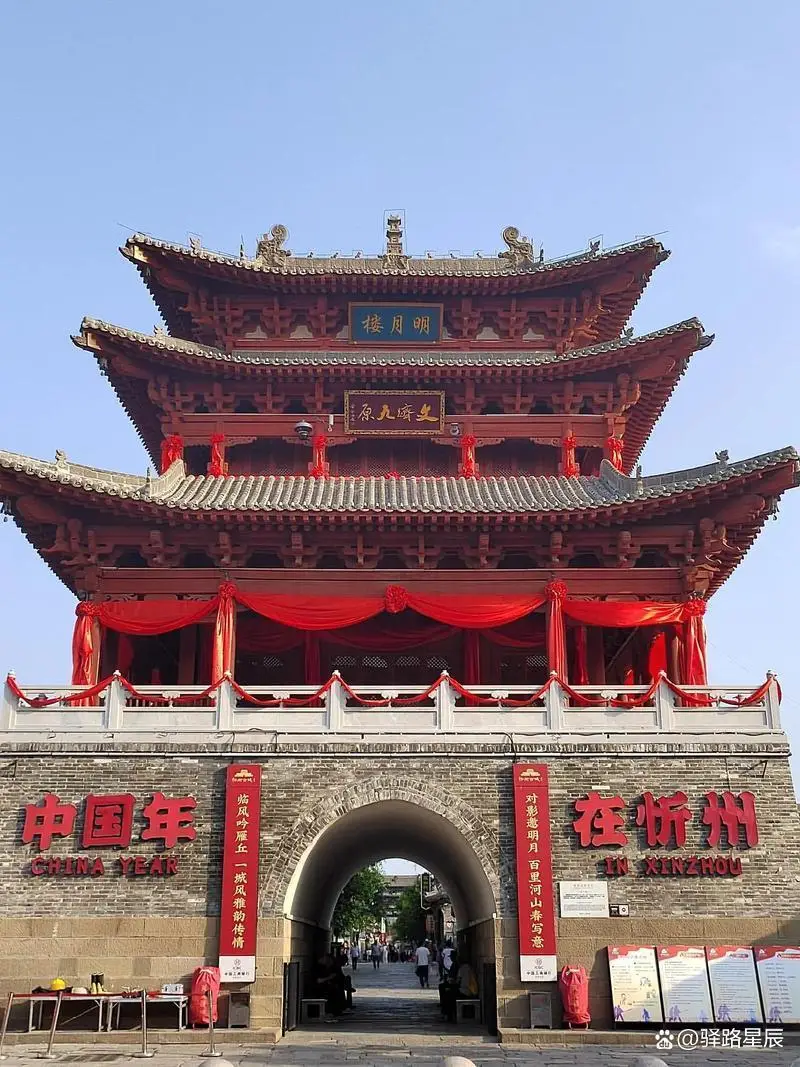

飞机刚抵达五台山机场,我便感到困惑——本以为会看到黄土飞扬的景象,然而眼前却是远处太行山脉宛如泼洒的墨水绘制成的山水画,空气中弥漫着槐花的香气,连机场快线的司机也哼唱着北路梆子的小调。抵达第一站忻州古城时,我迫不及待地冲了进去,青石板路上传来的并非香精的气味,而是刀削面散发出的麦香以及陈醋的酸味。更令人惊喜的是,街边那位72岁的铜器店老者看到我拍照,竟直接递给我一块“瓦酥”,热情地说:“姑娘,尝尝这祖传的手艺!”” 这哪是景区?分明是穿越到《清明上河图》里的烟火人间!

忻州民众或许堪称我国最擅于抵制“内卷”的群体。在五台山,挑山工身负五十斤重物,却能面带微笑地劝慰我:“别数台阶了,瞧,树上还有松鼠呢”;在黛螺顶脚下,卖苔蘑的阿姨坚持“先尝后买”的原则,她解释道:“宁愿损失一些买卖,也不愿伤害自己的良心”;甚至出租车司机也能用忻州方言为你吟诵元好问的“问世间情为何物”。在秀容书院,一场别开生面的直播让人印象深刻,汉服小姐姐用当地方言吟诵古诗,弹幕上不断出现“求忻州话教学”的呼声——这份文化自豪感,连新天地上的网红们也不禁为之折服。

忻州人对“酸”的运用达到了极致:早餐时,黄米凉糕淋上蜂蜜,酸味十足,令人食欲大增;中午时分,荞面碗托浇上陈醋,酸香扑鼻,味道霸道;夜宵再来一碗偏关酸饭,酸得连上海人也忍不住连声叫好“再来一碗!”然而,最让我心动的是莜面栲栳栳——那蒸笼里精致的小面卷宛如艺术品,一蘸羊肉臊子,一口闷下,立刻明白了山西人为何能凭借一顿面食支撑一整天。在五台山普化寺品尝素斋之际,一顿仅需20元的自助餐竟包含了18道佳肴,即便是上海的知名素食餐厅,恐怕也得赶紧调整菜单,赶在夜间完成更新。

忻州堪称一部生动的流动史册:五台山佛光寺中的唐代木质建筑令梁思成赞叹不已,称之为“中华第一国宝”;雁门关的城墙上,仍可见宋朝守边士兵留下的刻痕;而老牛湾更是别具一格——黄河与长城在此交汇,明代烽火台与无人机摄影师的合影显得格外和谐。在偏关的乾坤湾,放羊的老李头指着河岸感慨道:“我祖辈穿越西口时穿过的羊皮袄,如今仍悬挂在窑洞民宿之中。”” 这哪是旅游?分明是沉浸式历史剧!

忻州现今已不再是“煤老板”的专属领地。在半导体产业园中,一位95后的工程师小陈,白天专注于碳化硅芯片的调试工作,而到了夜晚,他则化身为“挠羊跤”的竞技者。他的手臂上纹有芯片的电路图。他的父亲曾批评他:“你穿着西装摔跤,既不伦不类,但老一辈的豪迈精神,我们必须以新的方式来继承和发扬!”忻州古城的奇观更是令人叹为观止,明代的古城墙上竟然出现了北路梆子广场舞的表演,抖音直播的镜头也正对准此处,与此同时,手写的功德簿也在一旁静候着人们的捐献——僧侣们扫码收取香火钱时,我几乎忍不住笑出声来。

这次旅程仿佛让忻州人给我倒了一杯陈年老醋——起初口感酸涩,但细细品味后却甘甜可口。在上海乘坐高铁回家的途中,我凝视着手机里五台山夜空的星图,忽然领悟到了忻州的奥秘:在我们为CBD的“35岁危机”焦虑不安时,忻州的小伙子们在半导体车间和摔跤场上过得自在而舒心;当网红城市争相打造玻璃栈道时,忻州的人们却在默默修复清代的壁画,使得千年古寺得以保持生机勃勃的气息。这或许正是忻州所散发出的独特魅力——它并不催促你匆匆赶路,反而让你在古槐树荫下品尝酸粥的片刻,瞬间感受到一种“温热而从容不迫”的氛围。

回到公司,有同事好奇地询问我忻州有哪些值得游玩的地方,我嘴角上扬,露出一个狡黠的笑容:“出发前还以为能修炼成仙,回来后却发现,自己变成了‘反卷战士’——强烈建议我们公司的团建活动地点从崇明岛转移到五台山,那里的效果真是显著啊!”