6月18日凌晨三点多!华夏东极抚远,最早迎日出成追光胜地

6月18日凌晨,三点多钟,中国大部分地区仍沉浸在月光的映照之中,而黑龙江省抚远市却沐浴在朝阳的温暖之中。在南山公园的东极阁,游客们身着外套,熙熙攘攘,人潮涌动。

瞧!太阳升起了!欢呼声中,众人纷纷拿出手机,乌苏里江对岸连绵的山峦之后,一轮鲜红的太阳缓缓升起,金色的光芒立刻照亮了整片江面。来自广州的梁先生激动地表示:“这可是我国最早一睹日出的地方,真是太震撼了!”

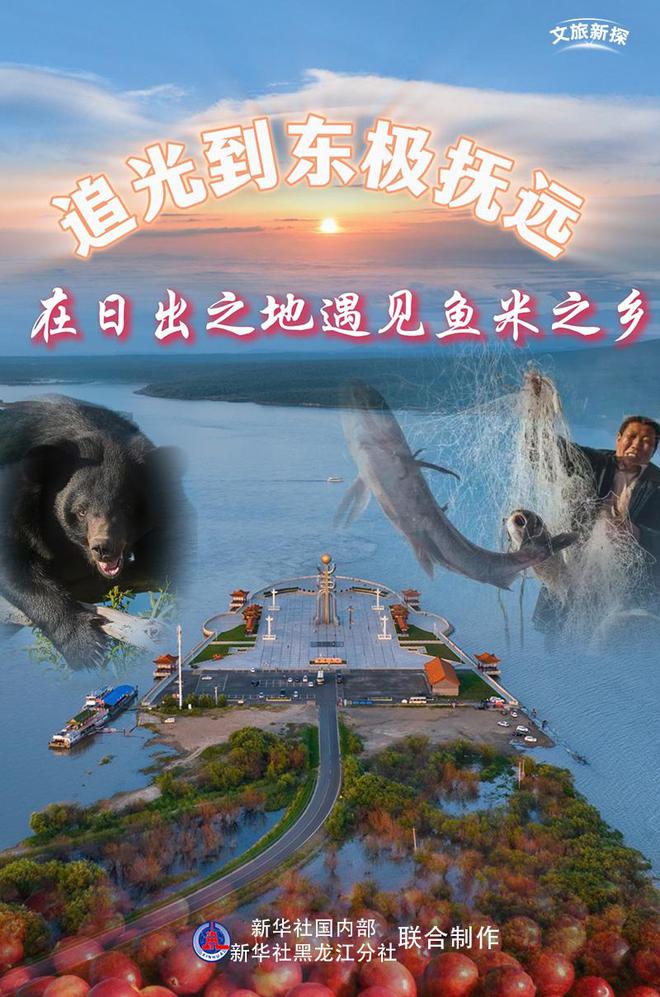

抚远市,被誉为“华夏东极”,坐落于我国大陆的最东端,因其每日率先迎来朝阳的照耀,亦享有“日出之城”的美誉。每当清晨,太阳从江面跃出,将天空染成一片绚烂的红色,众多人心怀愿望来到此地。这种独一无二的“追光”体验,使得抚远市成为了摄影爱好者和旅行达人梦寐以求的目的地。

为迎接即将到来的第七届黑龙江省旅游产业发展大会,抚远市正热情接待各方来宾,并全力以赴地做着各项准备工作。抚远市文化旅游和体育局副局长的毕文超表示,作为黑龙江省首个承办此类大会的县级市,抚远市已经精心设计并推出了一系列富有地方特色的旅游项目,确保游客能够享受到愉快的旅行体验。

抚远市新落成的三江自然生态馆内,游客得以近距离目睹数十种淡水鱼类以及三江地区极为罕见的动植物实体标本;经过改造的东极艺术馆中,众多中国工艺美术大师及赫哲族非物质文化遗产传承者的杰作争奇斗艳;乌苏现代农业产业园里,现代化的农业设施与传统的赫哲族民俗文化巧妙结合,为游客带来“农业、文化、旅游”三位一体的独特体验。

游客纷纷来到黑龙江省抚远市的东极阁,用镜头捕捉日出的壮丽景色。新华社的摄影师王建威记录下了这一幕。

抚远市不仅拥有独特的地理位置,还享有“中国淡水鱼之都”的美称。其原名“伊力噶”,在赫哲语中寓意为“金色的鱼滩”。这里正好处在黑龙江与乌苏里江两大水系相汇之地,周围绿色无污染的水域环境为冷水鱼类的生存与繁衍创造了极为优越的条件。当地鱼类资源丰富,拥有“三花、五罗、十八子”等21科105种鱼类,被誉为中国鲟鳇鱼之故乡和大马哈鱼之故乡。

拂晓时分,四点刚过,天空已大亮。位于此处的“东极鱼市”内,人声嘈杂,六十余家的鱼店排列整齐,各种江鱼铺满地面,叫卖声不绝于耳。福鑫鱼行的店主丁艳正在打包嘎牙子、江鲤子等各式新鲜鱼类,准备将它们运往全国各地。

在黑龙江省抚远市的“东极鱼市”,众多消费者正在挑选各类鱼品。新华社记者王建威进行了拍摄。

王女士自驾从北京抵达抚远游玩,不禁感叹:“这里江鱼种类繁多,令人惊喜不已。”她打算挑选一些,邮寄给家人分享。

抚远的“鱼文化”源远流长,可上溯至赫哲族的“千年渔猎”历史。在抚远市三江自然生态馆的展柜中,一件由大马哈鱼皮制成的传统赫哲族鱼皮衣格外引人注目——经过特殊处理的鱼皮柔韧如革,而精美的纹样则是用鱼骨磨制的针一针一线精心缝制而成。

在馆内的非遗工坊中,非物质文化遗产的传承者王桂荣正耐心地教导游客如何制作鱼皮画。目前,抚远地区已有超过千名手工艺人投身于鱼皮制品的制作,年收益超过百万,这古老的渔猎文化已经转变为当地文化旅游产业的新兴亮点。

王桂荣和学员制作的鱼皮画摆件。新华社记者 戴锦镕 摄

抚远人的味蕾上,渔猎文化的痕迹同样鲜明,众多食客因之而来,专程品尝那鲜美的江中鱼。在抚远市乌苏镇的乌苏里酒家,店主管敬军匠心独运,将活鲤鱼去骨切片,与野韭菜、山辣椒等天然食材相拌,精心烹制出传统佳肴“刹生鱼”。此菜之精髓,在于鱼的新鲜与现杀现做,成为游客们点餐的首选。言谈间,一盘透明如玉的鱼生已端上桌,引得食客们争相举筷品尝。

近年来,抚远凭借其独特的地理位置和丰富的文化旅游资源,致力于发展东极观光、界江游览、休闲度假、体育休闲以及研学旅行等多种旅游项目,不断强化现代旅游业的构建。2024年,该地接待游客总人次达到245.7万,较上年增长40.7%,旅游总收入高达18.43亿元,同比增长40.89%。

在黑龙江省抚远市的东极广场,众多游客正凝神观赏日出的壮丽景象。这一幕由新华社记者李拥军先生用镜头捕捉下来。

第七届黑龙江省旅游产业发展大会即将拉开帷幕,佳木斯市委常委兼抚远市委书记何大海强调,抚远市已做好充分准备,热切期待来自各地的游客,致力于为全省文化旅游业的特色发展贡献力量,力争在“东极”这片热土上交出一份优异的答卷。

这座城市,自古以来便承载着赫哲民族的古老韵律,如今正站在文旅发展的新起点上;每天,它最先拥抱初升的太阳,沐浴在晨曦之中,迎接新的曙光,焕发出勃勃生机。