西晋陆机辩亡论(上篇)被国家图书馆收藏,堪称敦煌唐人写本翘楚

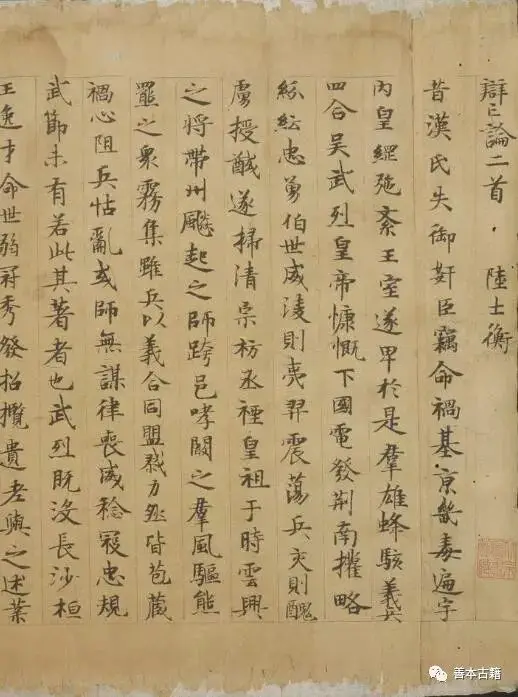

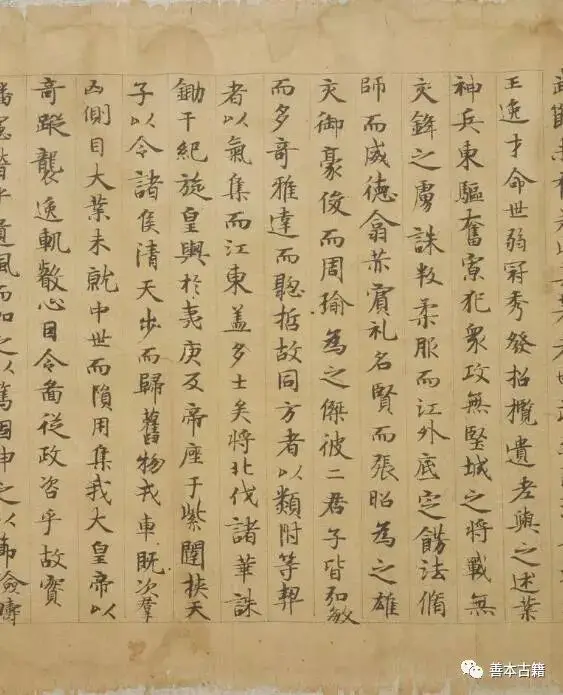

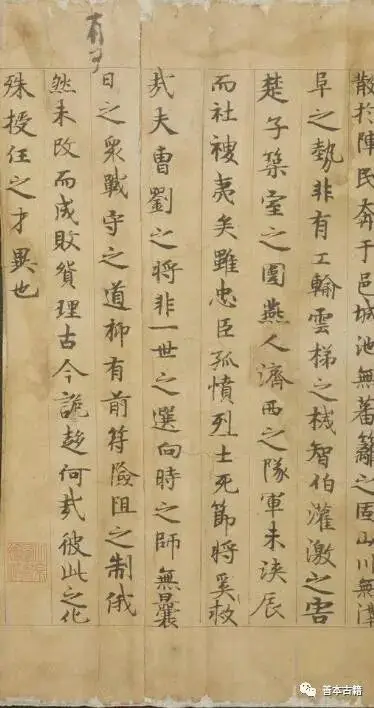

国家图书馆珍藏的敦煌文献里,有一份西晋文人陆机的《辩亡论》(上篇)得以留存,是用黄纸墨迹书写的,字迹工整,风格清秀,在敦煌唐代手抄本中属上乘之作。

陆机生于公元261年,卒于303年,表字士衡,他的祖父陆逊、父亲陆抗皆为东吴时期的重要官员,家族背景非常尊贵。陆机二十岁时东吴覆灭,他同弟弟陆云回到华亭老家,专心读书,持续了十年之久,最终成为当时才学出众的文人。国家灭亡的悲痛,以及祖辈父辈创业的艰难,激发了他深刻反思。陆机凭借超凡的才情,运用华丽丰富的文辞,效仿贾谊的《过秦论》,创作了一篇篇幅宏大的《辩亡论》。该文记述了东吴的盛衰历程以及陆氏家族的卓越贡献,将能否识别人才并善于任用视为国家命运的关键因素,论述纵横捭阖,文笔挥洒自如,成为古代政治评论中的经典之作,就连举荐他的张华也惊叹道:“写文章的人,常常遗憾自己的才华不够,而你却更担心才华太多。”

陆机撰写的手稿在南朝梁时期尚存四十七卷,外加目录一卷,到了唐代魏征编纂《隋书·经籍志》时,仅录有文集十四卷。《晋书·陆机传》中提到陆机创作的诗歌、辞赋及文章累计超过三百篇,但现今能够见到的仅剩诗歌一百零七首、文章一百二十七篇,其中相当一部分已经散佚无法寻回。《辩亡论》作为一篇文学名作,被陈寿的《三国志》和梁太子萧统的《昭明文选》收录其中,得以保存至今,这确实非常难得。

通过比较敦煌唐人写本《辩亡论》与《三国志》、《昭明文选》所载《辩亡论》,可以揭示书籍流传过程中一个值得注意的现象,即抄写前人著作时往往不够精确,敦煌唐人写本《辩亡论》就包含了大量不同形式的文字,诸如异体字、俗字以及文本差异,对比不同版本中“如此”与“若此”、“川流”与“顺流”、“而”与“则”、“于”与“乎”等用词,都反映出抄录者会依据语感与书写惯例随意调整字词的情况。

西晋是陆机所处的时代,那时纸张开始在读书人中间流行开来,当时傅咸在《纸赋》里称赞了纸张的好处,说它“品质美好值得珍惜,边角方正有法度,体态干净本性纯,包含文采蕴藏华美,确实是文雅的载体……”这体现了读书人对纸张的看重。特别值得一提的是,在西晋的洛阳发生过一件引起很大反响的“纸价飞涨”的事情,因为左思写成了《三都赋》,“富贵人家争相抄录,导致洛阳的纸张变得非常昂贵”。生动地展现了精彩的文章在当时怎样引发热烈反响,又怎样借助抄写的方式在纸质上流传开来。因为纸张的广泛使用,魏晋南北朝时期形成了一种常见的读书方式,即边读边抄,目的是为了准确记忆,这种做法并不拘泥于字词的选择,有时会“详略有别”,只选取需要背诵的部分;碰到虚词或语句不通顺的地方还会进行修改,因此一篇古文流传至今,处处可见历代传抄者留下的印记。

敦煌唐人写本《辩亡论》中,还见到过一种黄色的修正材料,若发现抄写错误,便将错字覆盖掉,这种材料被称为“雌黄”。如今我们所说的“信口雌黄”这一成语,便源自古人涂改文字的“雌黄”,其含义为随意更改。这些情况都是在纸张广泛使用之后才出现的,这也表明敦煌唐人写本《辩亡论》在抄录时还是比较严谨的。

0 条评论