幸福西藏:青藏高原独特景观激发美术创作灵感

沈开运

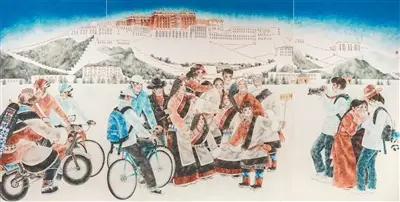

图为潘缨、崔亚鲁、王旭冉、王元中国画《幸福西藏》。

洁白的雪山、宽广的草原、幽深的原始荒野,以西藏为核心的青藏高原,凭借其雄伟壮美的地球第三极自然风光和别具一格的文化习俗,吸引着全世界的目光,也启迪着众多艺术家进行艺术创作。以西藏为内容的艺术创作,加深了青藏高原文化的底蕴,也连接了西藏与国内其他省份的交流,汇聚了中华民族共同进步的精神动力。作为一名在西藏工作生活了50多年的文艺工作者,我感触颇深。

西藏被群山环抱,出行困难,因此长期以来是绘画界鲜有人涉足的领域。三四十年代起,随着川康、康青等公路相继建成,众多艺术家开始进入西部。那里的自然风貌、光线色调、风俗习惯以及辽阔景象,不仅影响着画家的心境变化,也开阔了他们的艺术视野。四十年代,张大千到西北采风后,其画风发生了显著转变。孙宗慰、韩乐然、吴作人等艺术家随后进入青藏高原这片秘境,他们以画笔呈现高原的自然景色、人文底蕴和民族特色,这标志着中国近现代美术的西部探索之旅正式启程,也为世人了解和认识高原开辟了新的途径。

受限于那个时期的种种制约,这些艺术家实际上并没有抵达青藏高原的中心区域,也就是西藏。西藏实现和平解放并推行民主改革之后,众多艺术家在相关机构的安排下相继抵达西藏地区,黄胄先后于1954年和1962年两次前往,董希文则分别在1954年、1955年、1961年三次进入,他们与以安多强巴为核心的本地及外地艺术工作者们,共同掀起了新中国美术领域中第一次以西藏为创作主题的美术活动高潮,创作出《洪荒风雪》《千年土地翻了身》等一系列具有现实主义风格的绘画佳作。

20世纪八九十年代,青藏高原题材再度成为文艺创作的焦点,众多美术家纷纷奔赴高原地区,倾注满腔热情创作出许多具有史诗感的作品,这些作品所表达的深层含义是艺术的本真回归和对精神家园的追寻,例如李伯安耗费十年时间完成的高1.88米、长121.5米的巨幅水墨长卷《走出巴颜喀拉》。巴颜喀拉山脉为黄河发源之地,该作品以黄河文化为根基,超越传统水墨技法,描绘了二百六十六个神态不同的形象,意在展现中华民族坚韧的意志。此幅鸿篇作品气势恢宏、魄力非凡,将水墨人物画的表现潜能和冲击效果提升到了新的境界。遗憾的是,正值盛年的艺术家尚未完成全部设想,就因过度劳累在作画时猝然离世……

现在,交通越来越顺畅,画家们去西藏地区作画的次数增多了。我写这篇文章的时候,一个叫中国高原画派的艺术团刚刚从阿里平安回到拉萨,他们花了半个月时间,走了超过四千公里,靠亲身体验用画笔描绘了西藏的新变化。

西藏是中华传统文化的重要守护地,这里是中国美术创作的宝库。经过数十年的发展,西藏美术家群体不断壮大,各地美术家也积极参与其中,使得以西藏为题材的美术作品备受瞩目。 “蓝天净土·高原画派”持续发展,影响力日益增强,其作品多次受邀到德国、法国等多个国家进行展览。近些年,西藏的美术作品频频被带到国内其他地方展出,同时也有不少国内其他地区的画家去描绘西藏的风土人情,这种美术领域的互动日益密切。这种交流往来,促使西藏传统艺术更加注重现实生活,让创作从崇拜神灵转向关注人类本身;同时,它也为艺术创作开辟了新的审美领域,比如在色彩运用上,从模糊厚重转变为明快淡雅,在笔触表现上,从刻板描绘改为自由挥洒,在题材选择上,从田园风光转向壮阔景象,在艺术格调上,将文人士大夫的清雅气息转化为阳刚豪迈的风格。

许多年来,一批批艺术创作者踏足高原、潜入高原、描绘高原,深切体悟藏地历史文脉与自然造化之美,用艺术手法记录下这片土地的持久印记。他们的作品充满高原民众热爱自然、向往幸福生活的质朴坚韧,映照出这片土地的沧桑巨变和蓬勃生机。

今年正值西藏自治区成立六十周年纪念日。我作为那段历史的参与者与见证者,真心确信,六十年的不断投入、六十年的积累沉淀,必将让西藏的将来更加兴旺。时代进步推动艺术创作日新月异。得益于“国家一流艺术家西藏题材创作工程”等艺术文化工程项目的不断推进,西藏题材美术创作将更加深入,更加扎实,更加感人,以新时代的宏伟气势,为雪域高原谱写华美的篇章。

(作者为西藏自治区文联原党组书记)

《 人民日报 》( 2025年09月14日 08 版)