花江峡谷大桥:世界第一高与最大跨,国庆旅游新地标

625米,是桥面与水面的距离——开创了“世界第一高”。

1420米为主桥在两山间的距离,实现了“世界最大跨度”。

这座刷新世界纪录的桥,名为花江峡谷大桥。

它坐落于贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇和黔西南州贞丰县的接壤地带,为国庆假期新增设了一个国际性的旅游亮点。

9月27日到28日,花江峡谷大桥正式开放通行,同期启动了以这座桥为出发地的“最美风光在途中等一路安全抵达安顺”汽车旅行活动,为期两天,驾车路线将经过:花江的收费站、花江镇、花江峡谷大桥的观赏平台、断桥遗迹、茶马古道遗址、滴水潭的飞瀑、桥梁的展览馆、黄果树瀑布景区、高荡村、旧州古镇风貌区、邢江河的湿地公园、天龙屯堡历史文化街区、云峰屯堡古建筑群、安顺古城中心区、安顺市博物馆等“依托大桥的特色旅游区域”内的多个观光地,让游客能够直观体验到“车辆在道路上行驶,游人如同置身画中”的独特意境。

这条以“桥梁、山谷、村落、传统技艺”为亮点的自助游线路,既囊括了壮丽的自然风光,又承载了沉淀在历史建筑中的文化传承。

从全球最高桥梁启程,我们无需赶时间,除了欣赏自然风光,还请借助我们的记述,一同发掘那些沉淀在岁月中的文化遗产,让旅程充满文化气息,全程感受文化的熏陶

断桥,就是今天的灞陵桥遗址。

明崇祯十一年,即1638年,游历广泛的徐霞客途经关岭布依族苗族自治县境内的关索岭。在克服这条连接云南和贵州的古老驿道上最为艰险的关隘时,徐霞客见到一座给他留下深刻记忆的“关岭桥”。徐霞客在其关于中国地理地质的奠基性著作《徐霞客游记》里,对桥梁有具体记载,书中提到:“起初看见西边遥远的山峰,从北往南,像屏风一样耸立,与东边的山势形成对峙,中间有溪流,也是从北往南流,嵌入山谷底部,看起来往下延伸三里,从桥西边过去,就是关岭桥。跨过桥往西走,沿着台阶向上,地势非常陡峭。”

徐霞客笔下的关岭桥,正是滇黔古道上横跨灞陵河的灞陵桥。

灞陵桥最早建于明朝洪武十四年,即1381年,当时正值明太祖朱元璋派遣颍川侯傅友德担任征南将军,带领三十万大军南下攻打云南的时期,由于军事行动的需要,傅友德决定在灞陵河上建造一座石拱桥,这座桥有四个桥孔,主要功能是方便军队通行和物资运送,这座桥因此成为了明军的重要交通要道,也就是我们今天所熟知的灞陵桥

贵州临近解放之时,国民党败兵企图阻碍解放军行进,曾炸坏灞陵桥的一个桥洞,致使该桥变成半边桥。1982年,关岭县政府着手修补这个破损的桥洞,然而紧接着遭遇了难得一遇的滔天洪水,灞陵桥再度被毁,现今仅存两个桥洞。

灞陵桥拥有六百四十载的悠久岁月,尽管它曾在历史长河中化为残垣断壁,然而它作为古代交通要道的鼎盛时期,却将永远被人们铭记。

断桥,因重温历史而变得生动。

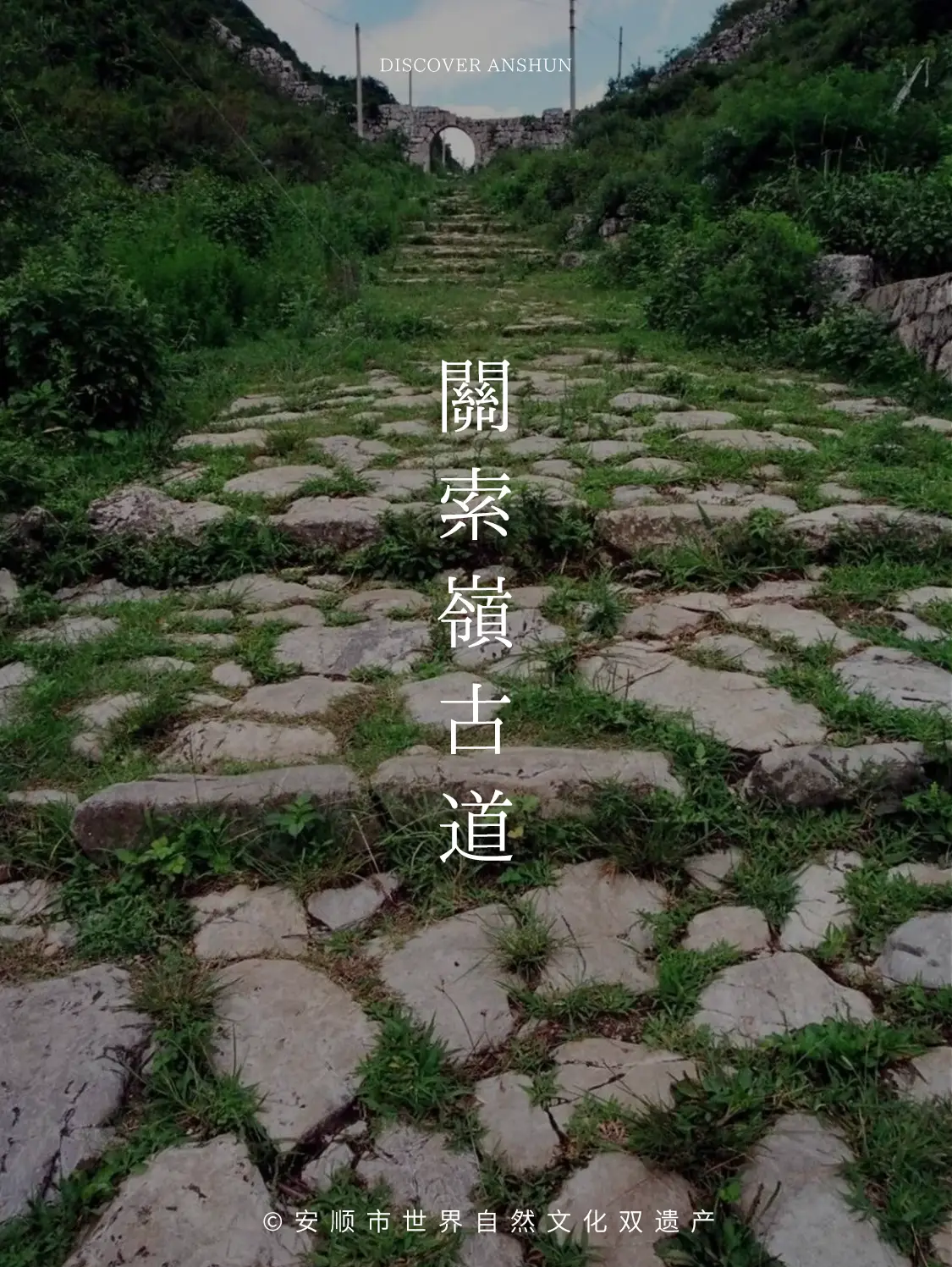

从花江茶马古道入口处起步,沿着用青石板铺成的道路行走,就好像重新目睹了往昔的商贸鼎盛景象。

茶马古道自唐宋起便是汉藏等民族间物资交换的关键路线,核心在于茶叶与马匹的互换,主要依靠马帮团队进行运输,属于中国西南部独具历史与文化意义的重要线性文化遗产,具有显著的独特性。花江茶马古道在明清阶段逐步兴盛,转变为云南与贵州商人交流的主要路径,马帮队伍背负着盐、茶、糖等商品在此频繁通行,促进了沿线乡镇的繁荣发展。

如今,茶马古道的鼎盛时期已经消逝,然而它确实是南方山区古代贸易的重要历史见证。当我们漫步在这条古道上时,能够联想到昔日的热闹景象,走在磨得光滑的石头路上,似乎还能听到当年马帮行进的蹄声,从近旁传来阵阵回音。

天龙屯堡的建筑风格非常独特,主体采用石材建造,兼具军事防御作用,同时融合了三合院和四合院的江南建筑风格,设计遵循传统的阴阳五行学说和风水八卦理论,村寨内部的巷道四通八达,相互交织,构成了“点、线、面”三位一体的防御网络。

这种军民兼用的建筑形式,正是屯堡文化的代表。

屯堡文化属于中国西南方的汉族地方特色文化,主要在贵州安顺地区聚集。明朝洪武朝,明太祖在镇压西南叛乱之后,为防止边境再次发生动乱,确保黔滇交通线顺畅,命令部分从中原调来的部队在当地驻防,推行“屯垦戍边”政策,士兵们农闲时耕种土地,实现基本生活自理,农忙时则拿起兵器参战,构成了“军民一体”的军事组织,这种模式与周边的非汉族族群以及其他汉族聚居区有着显著区别,被称作以农业为主导的“屯”或者以军事为特色的“堡”,从而孕育出独具一格的屯堡文化现象。

天龙屯堡位于安顺百里屯堡文化圈的东部入口,被誉为“明代风情的真实写照”,拥有石板铺就的街巷、四公亭建筑、沈万三宅邸、古代驿站、功名桅杆、练兵场所、天龙学校等游览景点。

在天龙屯堡行走,可以领略明代军事防御体系的精妙,也能亲眼见证600多年中原传统在服饰、民俗、戏剧和语言等方面的坚守,这确实是一次解读明代中原文化及西南边疆开拓历程的非凡体验。

从全球最高桥梁起步,这条贯通古今的道路让我们领悟:最震撼人心的景致,不只是峡谷的雄奇,更是岁月长河里那些璀璨夺目的文明痕迹。当当代建造技艺与往昔遗风在此融合,旅程便化作一次穿越时空的交流,令每次启程都饱含文化的韵味与内涵。