截至2025年8月底,46个国家适用中国免签政策,上海成外国人了解中国首站

到2025年8月尾,能够享受中国单独实施的免签证待遇的国家数量达到46个,进入国内短期观光的热度不断上升,同时,在上海居住的外籍人士数量可观,这些人当中有的暂时在此停留,也有部分人将这座城市视为长期定居的目的地,对于众多外国人而言,上海是他们认识中国的门户《上海旅居》项目里,澎湃新闻邀请了若干位与上海有渊源的外国人,请他们拿出手机或相机,记录并讲述自己在上海的经历和见闻。

新加坡籍的陈祺竹是位美术家,同时担任新加坡水彩画会的负责人,十月份,他应《水彩再现——上海·新加坡当代水彩艺术交流展》的邀请再度访问上海,距离上次来此地已过去五年。展览开幕前,他与十多位同行的画友白天在市区街道上四处游逛,在路边设置画架,当场用水彩捕捉景物形态。张园, 武康大楼, 威海路上部分正在整修的老房子, 这些饱含岁月痕迹的建筑, 都出现在他们的画作里。陈祺竹认为, 绘画和摄影有相似之处, 面对具有历史价值的建筑, 艺术家们有时仿佛在与时光竞速, 持续不断地进行描绘, 生怕某天它们就会不复存在。

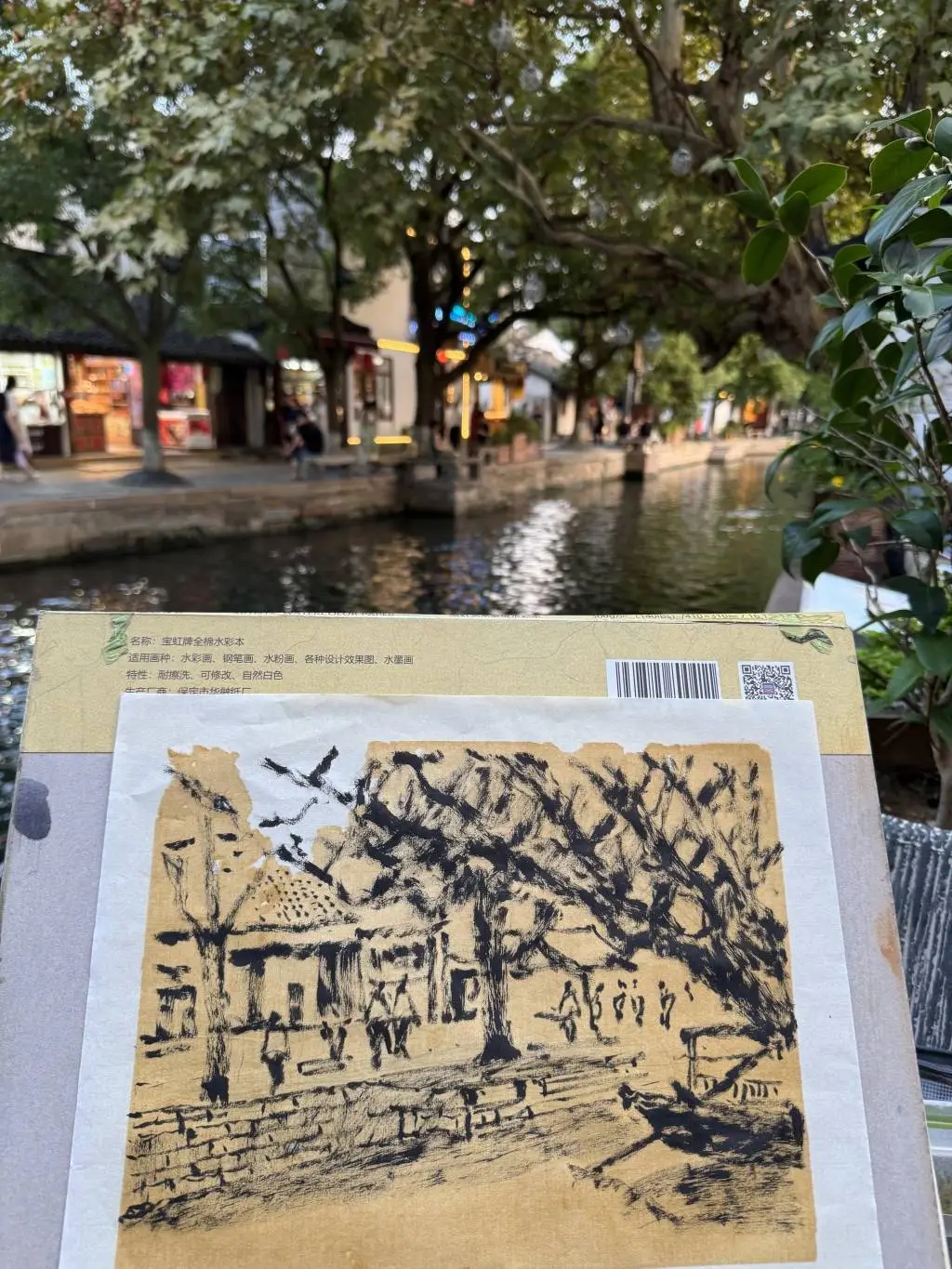

在朱家角写生。本文图片均由陈祺竹提供

上海朱家角

以下为陈祺竹自述

上海是个都市,规模庞大且热闹非凡。新加坡是个城市,体量不大但精致,环境整洁,不过那里的建筑没有这么壮观。这边有很多气派的高楼,建筑风格多样,我以前来上海时经常选择华山路的兴国酒店投宿,酒店周边的梧桐树是我特别钟爱的景致。

上海的街道十分整洁,布局井然有序。城市建设的这种状态并非与生俱来,而是源于严谨的构思和规划。我回想起幼年时在新加坡的经历,途经高速路目睹金融区的景象,便认定新加坡相当兴旺,建筑十分出色。来到上海,当行经外滩陆家嘴一带,眼前的风光同样令我心生愉悦。

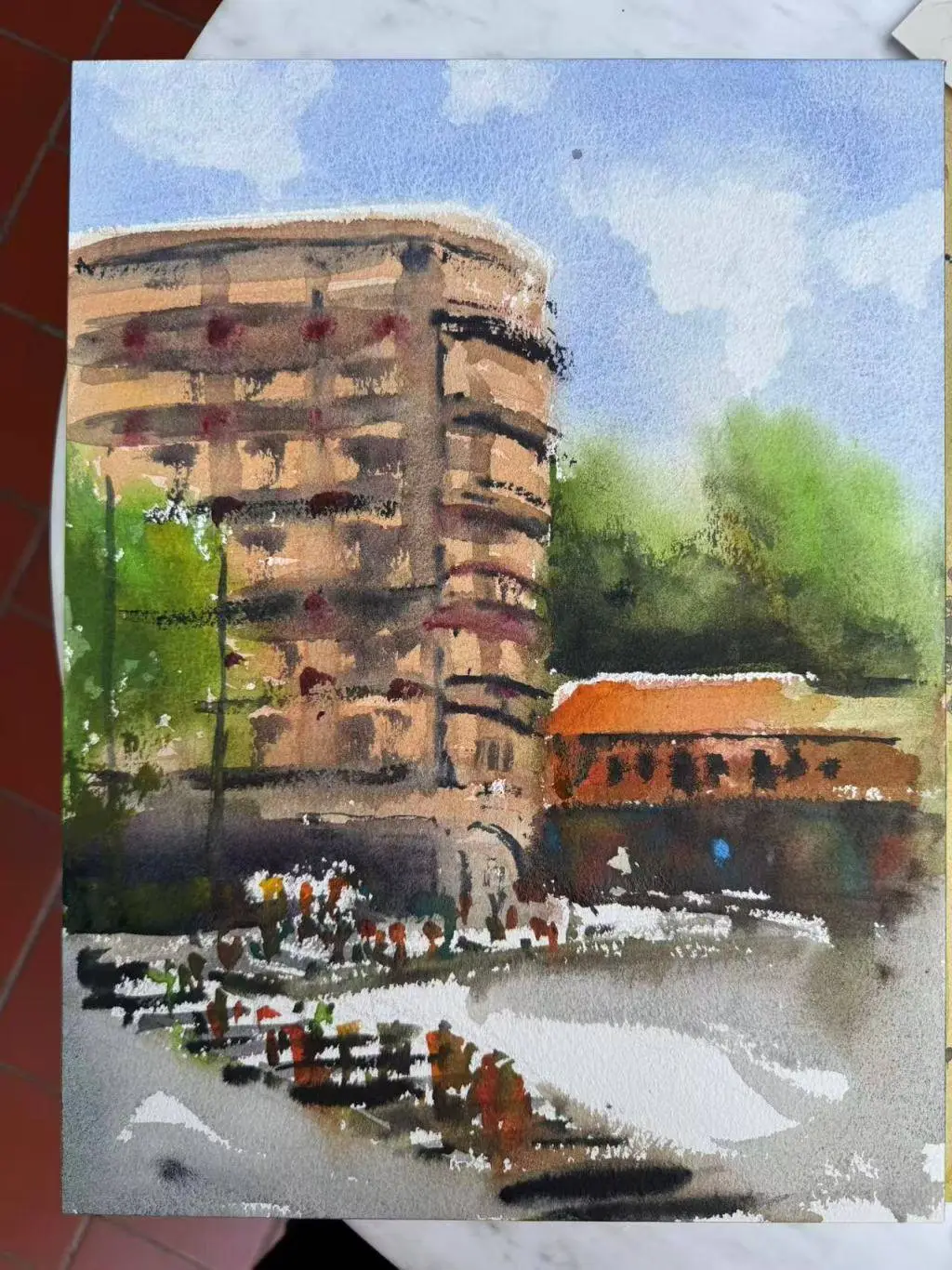

上海衡复风貌区

上海武康大楼

在武康路街头写生

我对艺术很有兴趣,我父亲擅长绘制传统水墨画,对于字画鉴赏也有独到见解。受他熏陶,我也会搜集一些上乘之作。我认为海派画风颇具魅力,此地汇聚了许多杰出画师,我经常前往与大家切磋。我到上海主要是观摩艺术品竞标,探访艺术展厅,同时和一些相识之人相聚。我每次去上海都会挑选绘画用品,其中一款名为“宝虹”的水彩纸品质令人满意,业内一种优质水彩纸的价格通常在七八十元每张,“宝虹”能够制造出同等水准的产品,价格却在一二十元,我认为非常划算。我也会购买画笔,中国制造的顶级水彩笔,其毛质十分出色,我常常买些带回家使用。

我来上海的时间可以追溯到1999年,和九十年代相比,如今这座城市变得整洁多了,市民们的整体素养也显著提升。毕竟是大都市,人们的见识自然更为宽广。2020年是我再次踏足上海,与五年前那次感受不同,这次觉得城市节奏放缓了些。过去,福州路上到处都是售卖字画和文具的店铺,我们常会购买毛笔、画笔、纸张等物品,整个过程十分便捷。如今一些店铺似乎已经迁移他处,可见的店面数量明显减少,或许与网络购物的兴起有关,实体商业遭遇了波折。然而我们所选购的商品,往往需要亲眼见到、亲手触摸才能做出购买决定,品质的确认至关重要,对于这种情况,我们感到十分遗憾。

新加坡水彩学会的成员这次将主要精力投入朱家角,同时计划前往华山路,那里分布着一些咖啡馆,适合进行描绘和记录,这种景象在许多城市中并不常见。在新加坡,许多地方已经完成改造,若不及时创作,便再难捕捉到原貌。

谈到现在,还有桩事让我觉得挺遗憾的,我以前经常去城隍庙那边,从豫园穿过有很多老房子、老巷子,如今没人居住了,少了些生气。身为画家,最可惜的是没能第一时间将这些有价值的场景画下来、记下来。这和拍照的道理一样,就是把那个地方保存住。然而与摄影艺术有所区别,譬如树木遮蔽了画面,绘画者能够将其挪走,或变更光源方位,还可以决定哪些元素保留哪些舍弃。在新加坡,我每周都和同伴们分赴各地进行写生,例如牛车水(唐人街)、小印度、马来村、芽笼等地的各式建筑。我们总是优先挑选这些区域,作为艺术创作的素材来源。

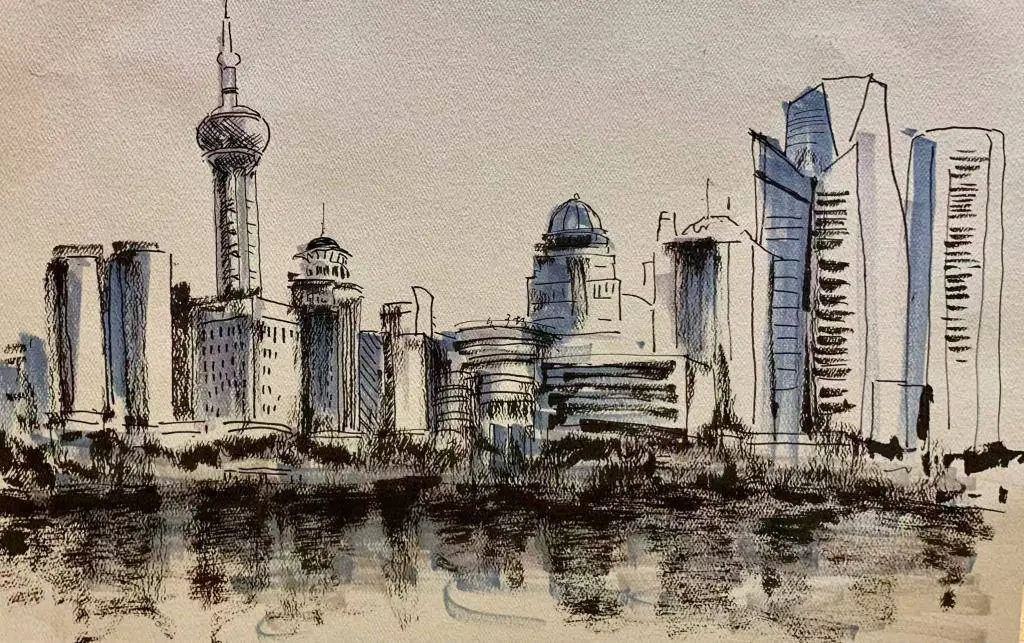

2018年,在上海外滩速写

上海外滩速写作品

2018年,看上海陆家嘴

上海陆家嘴速写

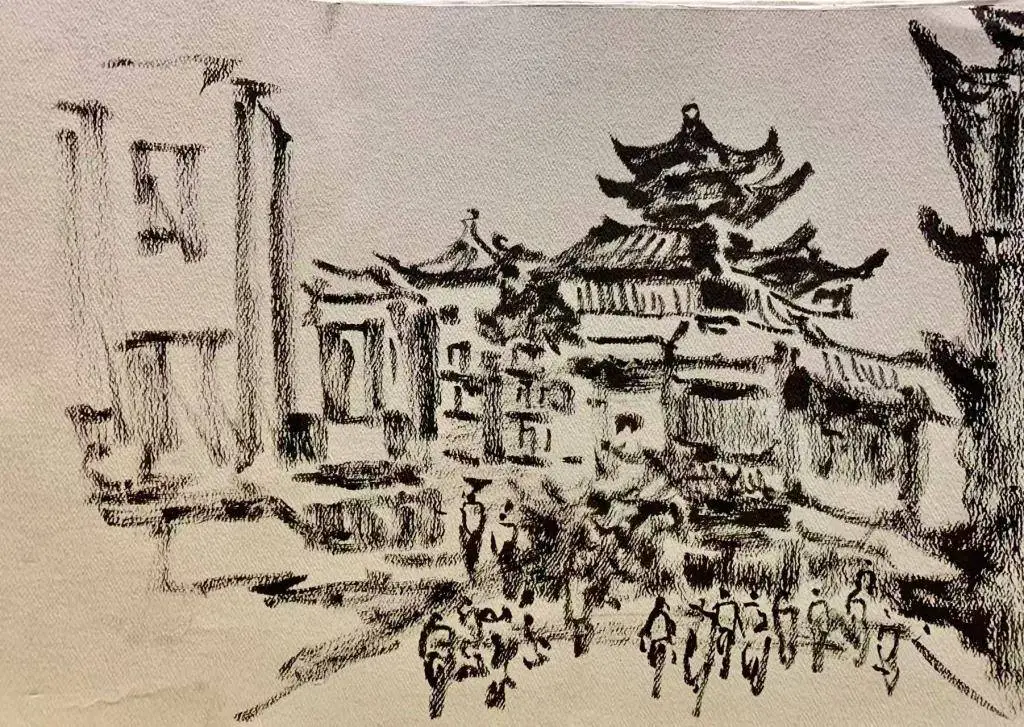

2018年,在上海豫园速写

上海豫园速写

城市在进步,并非必须守着老物件不放,区域需要更新改造。新加坡与中国诸多城市的新城化步伐相似,尤其是上海,那座城市持续不断进行城市化,大量古街和旧物都消失了。对于画家而言,我们都在与时光竞速,试图将它们留存下来。这亦是对国家的一份心意。